自由が丘駅から徒歩3分の歯医者 デンタルアトリエ自由が丘歯科

自由が丘駅から徒歩3分の歯医者 デンタルアトリエ自由が丘歯科

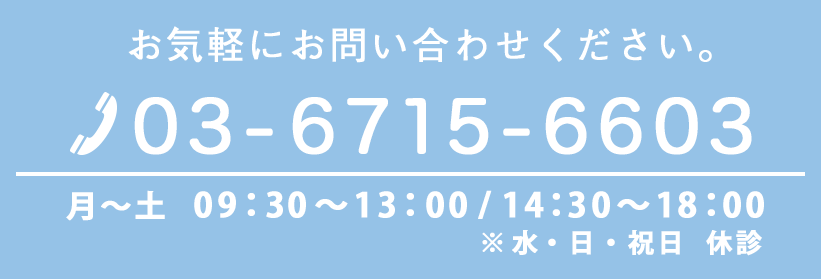

・手術中など電話に出れない時があります。時間を改めておかけ直しください。

・患者様が問い合わせをするお電話です。営業の電話は厳重にお断りします。

・手術中など電話に出れない時があります。時間を改めておかけ直しください。

・患者様が問い合わせをするお電話です。営業の電話は厳重にお断りします。

患者様からよく聞かれる質問と答え

A:歯自体ではなく、歯を支えている周りの歯ぐきや骨が炎症を起こしている病気です。

軽度なものは歯肉炎といって歯肉に限局的に炎症が起こるのですが、進行していくと歯を支えている骨(歯槽骨)に炎症が広がり、骨が溶けていきます。重度になると支えている骨が無くなり歯が抜け落ちてしまう事もあります。

A:主な原因は歯垢(プラーク)といって細菌の感染によって起こります。

加齢とともに自然になるわけではありません。歯に付着した歯垢が歯周ポケット内部に侵入することによって進行していく感染症です。つまり歯周病を予防していくことは可能となります。

歯垢は歯ブラシで除去することが可能ですが、歯磨きの不十分だと蓄積していきます。他にも歯磨きでは取れない歯と歯の間の汚れ、歯周ポケット内部の汚れが残っていくことで感染が広がっていきます。

正しい毎日の歯ブラシ習慣だけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシを使った歯の間の汚れの除去、定期的な歯医者での歯石除去によって除菌し、予防することができます。

A:強い歯周病菌の保有によって重症化する場合もあります。

歯周病の原因は、歯周病原菌による細菌感染です。歯周病原菌には様々な種類がいますが、中には重症化しやすい種類の細菌もいます。

細菌は唾液を介して家族観で共有される場合があります。歯周病になりやすい体質とも言えるでしょう。また日々の口腔内の清潔さにも依存します。習慣的に歯ブラシが不十分な場合、歯周病が発生し進行しやすくなります。

A:歯周病そのものは遺伝しませんが、なりやすさの要因は遺伝によるものも考えられます。

遺伝だから100%歯周病になるわけではありません。あくまで歯周病の原因は歯垢(プラーク)です。しっかりと除菌がされていれば歯周病にならないとも言えます。しかし遺伝的な要因は歯周病に関与してはいます。歯の周囲組織の免疫力や抵抗力によって歯周病の発生や進行度合いに差があり、これらの要因は影響を与えていると言えます。

A:ほとんどの場合、痛みはなく進行していきます。重症化すると痛みや腫れを伴う事もあります。

歯周病は「沈黙の病」とも言われ、痛みなどの自覚症状が無く進行します。そのため気づいた時には手遅れで、抜歯になることも多くあります。

初期にはほとんど痛みはなく、自覚できる症状としては、歯ブラシをした時の歯ぐきからの出血です。

進行すると、歯ぐきの腫れ、出血。口臭や、歯のぐらつきを感じてきます。しかし痛みの症状が出ることはあまりなく、歯医者で検査してもらうことで分かることがほとんどです。

A:歯ぐきからの出血、歯ぐきの腫れ、口臭、歯のぐらつきなどです。

痛みなどの症状はあまりなく、自覚することは難しいのが歯周病です。病気が進行してくると、歯を支えている骨が溶け、支えが弱くなり歯がグラグラしてきます。しかし、ここまでくると抜歯になる可能性が高くなります。そのため早い段階で進行しないように治療を行う必要があります。

初期の症状から分かることは、歯ぐきからの出血です。歯ブラシや、フロスをしたときに出血して血がにじむことは歯周病の症状です。早めに歯医者を受診して検査をしてもらいましょう。

A:歯周ポケット測定、エックス線検査、一部自費による細菌検査などがあります。

一般的に行われるのは歯周ポケット検査です。歯周ポケットの深さを測定することで、歯周病の進行度合いを確認することができます。またエックス線(レントゲン)で検査を行うことで、目では見えない歯槽骨の溶け具合を確認することが出来ます。他にも歯ぐきからの出血や、歯のぐらつきも検査が可能です。

保険適応外の自費の検査になりますが、お口の中の細菌を検査し、その人の歯周病のリスクや重症度を確認することが出来ます。

A:早い段階でしたら改善するが可能です。しかし歯周病が進行し、骨が溶けてしまうと完全に元に戻ることは難しいです。

歯周病は早期に対応することで回復すること可能です。しかし、ある程度歯周病が進行し、歯槽骨が溶けてしまうと戻の状態に戻すことは難しいです。また治療をすることで進行を止めることや、遅らせることはできると考えられます。

日々の歯の清掃はもちろん、早めに対処することと、歯科医院での定期的な検査とケアを行うことで健康な状態を維持することが出来ます。

A:基本的な治療は、歯垢と歯石の除去です。歯ブラシの指導も基本治療の一環とされます。進行した歯周病には外科的な治療や、再生療法も行われます。

まず歯周病の原因である歯垢を取り除くためにクリーニングが行われます。自宅での日々のセルフケアも重要とされるために、歯ブラシ指導も必要となります。また歯石が付いていると歯垢の沈着を助長するために、歯石取りが行われます。その際に歯周ポケット内部にも歯石の沈着があれば、歯ぐきの中の歯石も取ります。こちらはSRPとも呼ばれます。

ここまで行い、歯周病の安定がなされない場合は外科的な処置が行われることもあります。歯周外科処置と呼ばれ、病状によって施術内容は変わります。また溶けた骨を回復させる再生療法も外科処置に含まれます。

A: 初期の基本的な処置は痛みなく行えますが、進行度合いによっては痛みを伴うため麻酔をすることもあります。

歯垢や歯石の除去など基本的な治療は痛みが少なく行えます。しかし、歯ぐきが炎症を起こしている場合は痛みや出血を伴います。痛みの度合いは歯ぐきの状態や個人によって違いがあります。また担当する歯科衛生士によって痛い場合もありますので注意が必要です。

歯周ポケットの中の歯石の除去は痛みを伴うことが多く、麻酔をして治療をすることがあります。歯ぐきの外科処置は麻酔をして行います。麻酔を使うことで痛み無く治療が行えますので安心してください。

A:お口の中の細菌は唾液を通して人から人へうつります。

歯周病は原因菌の細菌感染によって起こります。歯周病リスクのある人の唾液から原因菌がうつった場合、歯周病リスクが上がる可能性は十分にあります。家族間やパートナーからの日々の生活の中で感染することが考えられます。歯周病だけでなく虫歯に関しても同じことが言えます。

もし歯周病のリスクがあった場合は、家族皆同じリスクを持っているかもしれません。自分だけでなく家族で治療を受ける必要があるかもしれません。

他にも注意することとして、不特定の人とのキスでも感染する他、動物からも感染すると言われています。

A:レーザー治療だけで治すことはできません。

歯周病治療に使うレーザーは歯医者によって違いがあるのでまずは内容を確かめる必要があります。しかしほとんどのレーザー治療の主な役割は、殺菌作用です。レーザーによって歯周病菌を殺菌する効果があると考えられます。一時レーザーで殺菌したとしても、時間がたてば細菌は増殖しまた歯周病は進行する可能性があります。

歯周病の進行を抑制するには殺菌だけでなく、歯石の除去も必要となります。ですので、基本的な治療を行なうことと、補助的にレーザー治療を受けることはいいと思いますが、レーザー治療だけで治ることはありませんので注意が必要です。