自由が丘駅から徒歩3分の歯医者 デンタルアトリエ自由が丘歯科

自由が丘駅から徒歩3分の歯医者 デンタルアトリエ自由が丘歯科

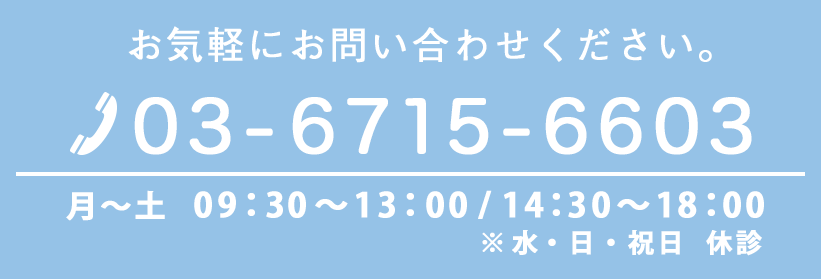

・手術中など電話に出れない時があります。時間を改めておかけ直しください。

・患者様が問い合わせをするお電話です。営業の電話は厳重にお断りします。

・手術中など電話に出れない時があります。時間を改めておかけ直しください。

・患者様が問い合わせをするお電話です。営業の電話は厳重にお断りします。

患者様からよく聞かれる質問と答え

A:虫歯が歯の中の歯髄(神経)まで進行した場合に行われる治療です。

根管治療を行った歯が再発した場合は、感染根管治療とも呼ばれます。

治療の内容は、細菌に感染した神経を取り除き、消毒を行います。一般的に「神経を抜く」とも言われます。日常的に行われる治療ではあります。

もし根管治療をせずに放置した場合は、神経が腐り、顎の骨まで細菌が侵入し膿んできます。最悪の場合、抜歯になる可能性もあるために早めに治療を行いましょう。

A:前歯と奥歯(歯の種類)によって違いがありますが、短くて2回、長くて6回ほどかかるとも言われています。

(当院では自由診療で根管治療を行うため、約2回で終わります。)

回数に違いがある理由は、歯の種類によって神経の数に違いがあるためです。奥歯では多くて1本の歯に神経が4本通っています。1つ1つの神経がある根管の清掃をするために多く時間がかかります。

注意が必要なのは、根管治療をすれば治療が終わるのではなく、その後、噛めるように歯の形を戻すように被せ物を作る必要がありますので、全ての治療が終わるのには1ヵ月以上かかると思われます。

A:麻酔は使います。ちゃんと麻酔が効いていれば治療中に痛みはありません。

よく「神経の治療がすごく痛い」という患者さんの声を多く聞きます。それはただ、担当医の麻酔の技術力が無かっただけの話です。ちゃんと麻酔を効かせてくれる歯医者さんで治療を受けると、無痛で治療を行ってくれます。しかし麻酔が効きづらい場合もあります。

①体質的に麻酔が効きづらい人

②下の奥歯は麻酔が効きづらい歯

③既に痛みが強くある場合は麻酔が効かない

これらの場合は、麻酔をしても効果が出にくいことが挙げられます。しかし、ちゃんと技術を持った歯科医師でしたら麻酔を効かせられます。

まれに麻酔を使わないことを信念とする歯科医師もいるので注意が必要です。

A:虫歯の範囲や進行度合いによります。

明らかに虫歯の範囲が大きく、歯髄に虫歯の感染が及んでいる場合は神経の治療が必要となります。逆に治療をしないと、感染が広がり、後で治療がより大変になってしまいます。最悪の場合、抜歯になる可能性もあります。

しかし一般的な歯医者では、ギリギリ神経を取らなくても大丈夫かもしれない歯でも、後で痛み症状が出るのを防ぐために神経を取る場合が多くあります。また神経まで進行があったとしても、軽度でしたら神経を取らない治療方法もあります。

その歯の虫歯の状況によりますので、まずは検査が必要です。専門的に検査をして状態を確認しない限りはお答えできません。

A: 神経温存療法(Vital Pulp Therapy)という治療法で神経を抜かずに残せる可能性があります。

虫歯の神経への感染が軽度で、神経が生きている場合に神経を抜かずに保存する治療法があります。MTAセメントという神経を回復させる薬剤を使います。保険適応外の治療方法となります。

虫歯を取り除き、神経の状態を確認して残せるか、残せないかの判断を行います。施術できることや、その後の成功を100%保証する治療ではありませんが、当院では多くの患者さんの神経を取らずに治療を終えています。

まずは状態の検査が必要となります。

A:ラバーダムを使うかは担当医次第です。

歯の治療をする際にラバーダム(デンタルダム)という装置を使います。ラバーダムは治療中に歯の感染を防いだり、治療の精度を上げることができます。

現在ラバーダムは保険では請求できませんので通常は使いません。なかには患者さんのために赤字で使っている先生や、患者さん自身に負担してもらっている病院もあるようです。

医学的に根管治療(神経治療)ではラバーダムは必須となりますので、保険治療を行わず、治療が自費の病院では使ってもらえると思います。(当院は自由診療なので必ず使います。)

希望する場合は病院を選択する必要があるのが現状です。

A:すべての処置に使うわけではありません。

ラバーダムは治療の精度を上げるためにとても良い方法です。しかし、歯の治療すべてに使うわけではありません。例えば噛み合わせを確認することが必要な場合にラバーダムをつけてしまうと確認ができません。

使えれば良いのですが「使わなければダメ」というものではなく適材適所で使うことで治療の精度を上げるものです。

ただ、必ず必要になる処置があります。それは「根管治療(歯の神経治療)」の際です。根管治療は、歯の中の神経の治療を行うことです。つまり治療中に体内を感染させてはいけませんので、この時だけはラバーダムは必須となってきます。

A:歯の場所や、歯の状態によって違いがありますが、奥歯は必要でしょう。

そもそも虫歯が大きくて根管治療になった場合は、残っている歯の残量が少ない傾向にあります。クラウンで被せて補強しない場合、残っている歯が割れることが考えられます。

前歯は噛む力がそこまで強くかからないために、クラウンは必要ないことが考えられますが、硬いものを噛んだ時や、強い衝撃を受けた際には歯が割れる可能性があります。

奥歯に関しては毎日咀嚼で使い、大きく力がかかるために、クラウンで被せて補強することで残っている歯を守り、歯の寿命を長くできると考えられます。

また神経を治療した歯は、茶色く変色することが多くあります。見える場所の歯で審美的に影響を及ぼす場合には、クラウンで色を合わせ、見た目を回復させる役割もあります。

A:短期治療を行う病院もありますが、治療の精度はどのくらいか。

歯の治療は通院が長くかかりますよね。その多くは何年も放置して歯が悪くなった場合が多いです。

何年も時間をかけて悪くなってしまったものを数回で治すということがなかなか難しいのが歯の治療です。

例えば歯の神経まで虫歯が進行してしまった場合、最短でも歯が完成するまでに4回前後かかります。

そのような箇所が数か所あるだけで、治療回数は加算されていきます。

また歯は治療すると、その後痛みが出たり、噛み合わせがなれるのを確認したりと、経過を見ながら治療をすることが多くあります。

時間を短縮することで治療の完成度を伴わないこともありますので、注意も必要です。

A:痛くないように治療をすることは可能です。

「歯の治療」=「痛い」というのが昔から言われています。実際に歯の治療で嫌な思いをした方がほとんどかと思います。しかし痛みを感じずに治療をすることはできます。

はっきり言うと、麻酔の注射を痛くなく打つことのでき先生もいれば、痛い先生もいます。

しっかりと麻酔をきかせる先生もいれば、麻酔をうまくきかせられない先生もいます。

基本的にどんな治療であっても麻酔がきいていると歯の治療中に痛みを感じません。

担当の歯科医がどれだけ痛みのコントロールが出来るかによりますので、治療が痛くない先生を探しましょう。